Energie

Energie-Verschwendung und -Entsorgung

Kostenlose Energie und ihre sinnvolle

Nutzung

Aktualisiert: 2024-02-26

Themen auf dieser Seite:

- entsorgte Energie - ein Geschenk wird einfach

weggeworfen!

-

Großkraftwerke sind die größten Energieverschwender

- Halbierung der CO2 -Emissionen bei

der Energie-Versorgung wäre sofort möglich

- Kühltürme

sind unverantwortlich!!!

- Kernfusion

und Moderne Großkraftwerke sind auch nicht besser - und völlig überflüssig

- Energiesparen

durch vernünftiges Bauen und Wohnen

Nachdem Greta Thunberg im

Jahr 2019 der Weltöffentlichkeit endlich bewusst gemacht hat, dass Maßnahmen

gegen den voranschreitenden Klimawandel keinen Aufschub mehr dulden, wurden in

Deutschland lange überfällige Veränderungen angestoßen, die zwar dringend nötig

sind, aber eine viel zu lange Vorlaufzeit haben, bis sie tatsächlich

positive Wirkung auf das Klima entfalten. Schon viele Jahrzehnte früher und

auch jetzt noch wären Sofort-Maßnahmen dringend nötig und ohne Weiteres

möglich, die Energie-Einsparungen in riesigen Ausmaßen ermöglichen, ohne dass

neue Techniken entwickelt werden müssen, ohne drohenden Verlust von

Arbeitsplätzen und ganzen Industrie-Zweigen. Vieles davon wäre auch als

Brückentechnologie hilfreich, um Energie sinnvoller und effizienter zu nutzen

und die CO2-Emissionen sofort signifikant zu senken!

Beispiel Stromerzeugung:

CO2-Emissionen halbieren, Energie sparen, Kernkraftwerke überflüssig

machen, Kosten senken? Alles gleichzeitig ginge nicht, wird von verschiedenen Seiten immer

behauptet. Tatsächlich ist in diesem Bereichen vieles

machbar.

Die größten Energie-Verschwender sind Großkraftwerke

mit Kühltürmen.

Solche

Kraftwerke sind in erster Linie Heizungen.

Sie produzieren systembedingt deutlich mehr Wärme-Energie

als elektrische Energie. Nur weil sie eben Strom liefern sollen, wird die

wertvolle Wärmeenergie in unvorstellbar großem Ausmaß entsorgt.

Diese Entsorgungs-Aufgabe übernehmen die Kühltürme: Sie geben über die Hälfte der im Kraftwerk

gewonnenen Energie direkt an die Umwelt ab! Die weißen Dampfwolken, die

wie aus einem riesigen Kochtopf oben herausquellen, bestehen zwar nur aus

„harmlosem“ Wasserdampf; aber um die mehreren Tausend Liter Wasser pro Sekunde

zu verdampfen, wird mehr Energie eingesetzt, als letztlich in Form von

elektrischer Energie ins Netz eingespeist wird. Deshalb ist der Ausstoß von CO2

(und anderen Schadstoffen) durch den neben dem Kühlturm stehenden Schornstein

entsprechend hoch (und beim Kernkraftwerk die Menge der radioaktiver

Abfälle).

Bild von

einem Kraftwerk mit Kühlturm, aus dem Dampf-Wolken quellen; im Inneren ist es wie in einer Dampfsauna. –

Die einzige

Aufgabe des Kühlturms ist: Energie-Entsorgung!

Bild-Quelle:

eigene Aufnahme vom Steinkohle-Kraftwerk Ibbenbüren

Einige

Kraftwerke haben keinen Kühlturm und betreiben die Energie-Entsorgung

unauffälliger aber ebenso fatal; sie nutzen das Wasser eines Flusses oder des

Meeres, um die überschüssige Wärme loszuwerden, sehr zum Leidwesen der Tier-

und Pflanzenwelt im Wasser.

Das nächste

Bild zeigt so ein Kraftwerk ohne Kühlturm: Hier wird die Energie im Fluss

(vorne im Bild) unsichtbar entsorgt.

Bild-Quelle: wikipedia > Grosskraftwerk_Mannheim

(„für freie Dokumentation veröffentlicht“)

Überall, wo

Wärme-Energie gebraucht wird (z.B. in jedem Haushalt), könnte diese weggeworfene Energie sinnvoll

verwertet werden. Mit der Wärme-Energie, die aus einem großen Kühlturm

entlassen wird, könnte man alle Wohnungen und Gebäude einer Großstadt beheizen.

Dazu wäre aber ein riesiges Wärme-Verteilungsnetz nötig, das niemand aufbauen

und finanzieren kann. Deshalb ist das Konzept der Großkraftwerke ungeeignet für ein effektives

Energie-Management.

Hinzu kommen noch die

Ewigkeitslasten der Großkraftwerke und des Bergbaus. Der Bau, Rückbau,

Wasserhaltung, Endsorgung und Endlagerung von Groß-Kraftwerken und Bergbau-Anlagen

verbraucht mehr Energie und Kosten, als durch die Strom-Produktion während der

Betriebszeit erwirtschaftet wurde (s.u.).

Technisch möglich ist es schon seit hundert Jahren,

die elektrische Energie vorrangig dort zu produzieren, wo Wärme gebraucht wird,

nämlich mit so genannten Blockheizkraftwerken

(Kraft-Wärme-Kopplung), die sich heutzutage jeder in der Größe einer

Waschmaschine anstelle eines Heizkessels in den Keller stellen kann.

Hier ein

uraltes BHKW, das mit Pflanzenöl läuft (Verkleidung abgenommen):

Bild-Quelle: wikipedia > Blockheiz- kraftwerk Urheber: Franko30

Damit produziert man beim Heizen

nebenbei elektrische Energie, die man selbst nutzen oder (gegen Vergütung) ins

Netz einspeisen kann. (Mit beliebigen gasförmigen und flüssigen Brennstoffen

kann man ein solches Mini-Kraftwerk betreiben.)

Inzwischen hat man sich auf die Tugend alter

Erfindungen besonnen und festgestellt, dass für den Betrieb eines Generators

konventionelle Motoren, wie sie in Fahrzeugen eingesetzt werden, gar nicht

unbedingt die beste Wahl sind; so gibt es immer mehr Mini-BHKW

mit Stirling-Motoren, die mit

besserem Wirkungsgrad und längerer Haltbarkeit punkten können. (Zur Optimierung

der Generator-Technik habe ich auch

in meinem Artikel über Elektro-Fahrzeuge

Stellung genommen).

Wenn der Wärmebedarf in

Haushalt und Industrie auf diese Weise gedeckt und gleichzeitig der elektrische

Strom ins Netz gespeist würde, wären die meisten Großkraftwerke überflüssig,

gleichzeitig würden die CO2-Emissionen

mindestens halbiert, und in Verbindung mit dem weiteren Einsatz

regenerativer Energien immer mehr reduziert. Die großen Energieversorger

könnten, anstatt neue Großkraftwerke zu bauen, viele kleine Blockheizkraftwerke

beim Verbraucher installieren und betreiben. Sie könnten sie auch zentral so

steuern, dass die einzelnen Blockheizkraftwerke vorrangig dann laufen, wenn der

Strom-Bedarf im Netz größer ist als das Angebot aus Wind- und Solar-Energie.

Gerade im Winter, wenn das Angebot an Solarstrom weitgehend ausfällt, könnte die

Kraft-Wärme-Kopplung beim Heizen die Energie-Lücke im Strommarkt schließen.

Dies ist eine kurzfristig realisierbare Alternative zu den noch fehlenden

Strom-Speichern. Neue Kraftwerke mit Kühltürmen sind jedenfalls

überflüssig und nicht zu verantworten.

Im Januar 2010 sagte der Vorstandsvorsitzende eines

großen Energieversorgungsunternehmens im Radio, dass man auch bei intensiver

Nutzung regenerativer Energien unbedingt die Großkraftwerke (einschließlich

Kernkraftwerke) weiter betreiben müsse, weil im Winter oft kein Wind weht und

die Solar-Anlagen mit Schnee bedeckt sind. Und als im Jahr 2011 nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima

deutsche Kernkraftwerke abgeschaltet werden sollten, wurde wieder über den

Neubau von Großkraftwerken mit Kühltechnik spekuliert, um - ausgerechnet im

Winter - den ausfallenden Nuklearstrom zu ersetzen, wenn es an Solar-Energie

mangelt. So ein Unsinn!!! Gerade im Winter könnten viele kleine

Blockheizkraftwerke den Bedarf an elektrischer Energie decken.

Der "Rückbau" und die

"Entsorgung" eines Kernkraftwerks offenbart das Missverhältnis von

Aufwand und Nutzen eines Großkraftwerks besonders deutlich, Beispiel

Kernkraftwerk Greifswald: Das AKW war 16 Jahre in Betrieb, bevor es 1990

abgeschaltet wurde; seit 1995 befindet es sich im Abriss. Damit werden die 1000

Mitarbeiter auch weiterhin noch sehr lange beschäftigt sein. Ein Endlager für

die zigtausend Tonnen hochradioaktiven Materials, die für Millionen Jahre

sicher eingelagert werden sollen, ist (weltweit) nicht in Sicht; aber die

Sicherheitsbehälter in den Zwischenlagern kommen schon jetzt an ihre Haltbarkeitgrenze. – Beispiel Steinkohlekraftwerk

Ibbenbüren: Bis zu seiner Stilllegung im Jahr 2021 war es 36 Jahre als eins der

modernsten Kohlekraftwerke in Betrieb und wurde mit der Kohle aus dem

Ibbenbürener Bergbau befeuert. Seit dem Ende der Kohleförderung werden neue

bergbauliche Großprojekte vorangetrieben, um die alten Schachtanlagen zu

stabilisieren und das aufsteigende Grundwasser zu reinigen und abzuführen.

Diese neuen Anlagen sollen auf ewig betrieben werden. – Das Ruhrgebiet ist

durch den Jahrzehntelangen Bergbau um 10 bis 30 Meter abgesackt; über 200

riesige Pumpen müssen nun zeitlich unbegrenzt laufen, damit die Großstädte

nicht unter Wasser stehen.

Seit vielen Jahren haben sich

Biogas-Anlagen im

Energie-Markt etabliert und genießen zu Unrecht einen guten Ruf in der

Gesellschaft der regenerativen Energien, ja sogar als CO2-neutral werden sie

manchmal beschrieben. Dies aber ist ein fataler Irrtum und zieht schwerwiegende Schäden

für die Umwelt und die Landwirtschaft nach sich (Einzelheiten siehe unter Biogas).

Auch das CCS-Projekt,

nämlich das CO2

aufzufangen und in

unterirdischen Depots zu lagern, ist ein fataler Irrweg. Erstens habe

ich gezeigt, dass man einen großen Teil der klimaschädlichen Abgase erst gar

nicht zu produzieren braucht, zweitens ist für die unterirdische Verklappung

ein beträchtlicher Energieaufwand nötig, der die Menge des entstehenden CO2

nochmals erhöht (man rechnet zur Zeit mit etwa 40 % zusätzlich!), und drittens

ist der Schadstoff ja nicht weg, wenn er unterirdisch eingelagert wird. Sehr

wahrscheinlich wird er über Kurz oder Lang wieder an die Erdoberfläche kommen

und den nachfolgenden Generationen weitere Probleme bereiten. Als man die Salzstöcke als Lagerstätte für

radioaktive Abfälle entdeckte, ging man davon aus, dass sie Tausende von

Jahren sicher und stabil blieben und das ideale Endlager für radioaktiven Müll

wären. Und was haben wir jetzt in der Asse?!. Der Salzstock hat nicht einmal 40 Jahre gehalten, und

jetzt weiß man nicht, ob und wie man die tausend Tonnen hochgefährlicher Stoffe

wieder herausholen kann, geschweige denn wohin damit. Die Kosten für die

Rückholung radioaktiver Abfälle und die Stilllegung der Schachtanlage Asse

werden auf vier bis sechs Milliarden Euro geschätzt. Sie sollen nicht durch die

Betreiber, sondern durch den Bund getragen werden. Es gibt bis heute weltweit

kein sicheres Endlager für radioaktive Abfälle, und trotzdem wird in großem

Stil weiter produziert. Nicht zuletzt wegen der hochgradigen Gefahr, die von

diesen Stoffen ausgeht, könnte sich diese verantwortungslose Vorgehensweise

eines Tages als größtes Verbrechen der Menschheitsgeschichte

herausstellen. Alle Kernkraftwerke sofort abzuschalten, selbst wenn es dadurch

zu Stromausfällen und Liefer-Engpässen kommt, wäre spätestens nach der

Nuklearkatastrophe von Tschernobyl

die einzige verantwortbare Antwort auf die ungelöste Endlager-Problematik

gewesen. (Hier finden Sie auch Erklärungen und weitergehende Information zum

Thema Radioaktivität

und CO2.)

An der Entwicklung von Kernfusions-Reaktoren zur

Energiegewinnung haben sich Wissenschaftler und Techniker weltweit schon

Jahrzehnte lang die Zähne ausgebissen und etliche Milliarden Euro oder Dollar

in den Sand gesetzt. Die Auffassung, dass bei dieser Technik keine

radioaktiven Abfälle entstehen, entbehrt jeglicher Sachkenntnis. Nur der

theoretisch beschriebene Akt der Kernschmelze von Wasserstoff-Atomen hört sich

so schön sauber an. In der Realität löst aber die in einem Fusionsreaktor

entstehende Strahlung so vielfältige unkontrollierbare Kernreaktionen aus, dass

hierbei ein ganzer Cocktail von radioaktiven Nebenprodukten entsteht, deren

Menge und Gefährdung den Abfällen aus vorhandenen Kernkraftwerken um nichts

nachsteht. Im Übrigen ist es völlig überflüssig und sinnlos, in neue

Großkraftwerke zu investieren, wie ich bereits oben ausgeführt habe. Die

bekannten und schon jetzt ausgereiften Techniken zur Nutzung regenerativer

Energiequellen und zur wirklich effektiven Nutzung konventioneller

Energiequellen führen schneller, kostengünstiger und ohne neue Risiken zu einer

radikalen Reduzierung der Emissionen und gefährlichen Abfälle! - Und dafür muss

man auch nicht in die Wüste gehen, wie Befürworter von DESERTEC meinten; nach deren Einschätzung kann man

z.B. in Nordafrika so viel mehr Energie von der Sonne gewinnen als hierzulande,

dass der Investitions- und Transport-Aufwand für die Errichtung von

Solar-Anlagen in der Wüste zur Energieversorgung in Deutschland gerechtfertigt

wäre. Dabei ist die Energie-Einstrahlung der Sonne pro Quadratmeter dort nur

etwa doppelt so groß wie hier! Mit anderen Worten, um die gleiche Menge regenerative

Energie hier in Deutschland zu ernten, ist nur ein Bruchteil des Aufwandes

erforderlich, der für das DESERTEC-Projekt notwendig

wäre. Und ob man angesichts der politischen Unruhen in Nordafrika seit 2011 das

Investitions-Risiko sowie die Transport-Probleme und -Abhängigkeiten wirklich

eingehen sollte, erscheint mir ebenso zweifelhaft.

Windkraft

kann noch viel mehr als bisher zur Grundversorgung beitragen, und es gibt zahlreiche

Standorte, die ohne Beeinträchtigung von Natur und Menschen genutzt werden

können (an den Meeresküsten, neben Autobahnen und Industriegebieten usw.). Im

Übrigen werden die Lärmbelästigung

und sonstige Beeinträchtigungen durch Windkraft-Anlagen maßlos übertrieben.

Jede Landstraße und jede Autobahn produziert einen permanenten und vielfach

höheren Schallpegel als ein Windrad, und meistens ist sogar der Wind in den

Zweigen oder Blättern der Bäume lauter. Das Märchen vom schädlichen Infraschall durch

Windräder hat zudem ungerechtfertigt schweren Schaden für die Akzeptanz der

Windenergie angerichtet. Erstens werden die hörbaren pulsierenden Geräusche,

die durch die Passage der Flügel am Mast entstehen, fälschlicherweise mit

Infraschall verwechselt, und zweitens ist der tatsächliche Infraschalldruck so

gering, dass er nicht wahrgenommen werden kann und im Gemisch aller anderen

Schall- und Infraschall-Quellen selbst in ruhiger Umgebung regelrecht

untergeht.

So

ist es ziemlich perfekt: Auf dem nachfolgenden Foto ist die nach Süden

ausgerichtete Dachfläche eines Wohnhauses vollständig mit Solarzellen für

Photovoltaik belegt. Auch das Dach einer Scheune eignet sich vorzüglich für die

Nutzung der Sonnenenergie.

Bild-Quelle:

eigenes Foto

Für ein

Wohnhaus wäre es allerdings energetisch noch günstiger, wenn ein kleiner Teil

der Fläche für die thermo-solare Energienutzung (Sonnenkollektoren) reserviert

würde, damit die Brauchwassererwärmung ohne Umwege direkt durch Sonnenenergie

erfolgen kann.

Für die Erwärmung des

Brauchwassers sind Solar-Thermische

Anlagen aus energetischer Sicht optimal. Die notwendigen Komponenten

(Sonnenkollektor, Speicher, Pumpe mit Steuerung) müssen zum Zweck der

Brauchwassererwärmung nicht besonders groß dimensioniert werden und sind damit

definitiv nicht zu aufwändig oder zu teuer (Komplett-Systeme deutlich unter

2000 Euro). Zwei Drittel des Brauchwasserbedarfs kann damit zuverlässig gedeckt

werden. Für die Nacherwärmung des restlichen Drittels stehen alle möglichen

Optionen offen und richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Ich plädiere

generell für eine vollständige Abkopplung vom Raumheizungssystem, damit die

Heizung im Sommer komplett abgeschaltet werden kann. Speziell für diesen Zweck

empfiehlt sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Speicher (ebenfalls deutlich

unter 2000 Euro).

Statt mit Sonnenkollektoren

auch die Raum-Heizung zu unterstützen, ziehe ich die effektivste und

gleichzeitig billigste Solarheizung vor, nämlich große (gut isolierte) Fenster

an der Südseite des Hauses, die im Winter nicht beschattet werden - so wie auf

dem obigen Bild. Aus Jahrzente-langer Erfahrung weiß

ich, wie gut die solare

Direkt-Heizung funktioniert. Selbst an sehr kalten Tagen bleibt unsere

Heizung abgeschaltet, solange nur die Sonne scheint, nämlich durch große Fenster auf der Südseite

direkt in die Räume. Welch ein Unsinn wäre es, wenn wir die Sonnen-Energie in

Kollektoren sammeln, mit Pumpen in den Speicher und von dort in den

Heizungskreislauf beförderten und dabei Verluste und Energie-Verbrauch

hinnehmen müssten (genau das aber wird finanziell gefördert!). Ein solch

technisch aufwendiger Umweg ist nur dort zu rechtfertigen, wo es keine

Möglichkeiten der solaren Direktheizung gibt! Wenn es möglich ist, die

Sonnenwärme direkt in die Wohnung zu lassen, ist es auch unsinnig, eine

Wärmepumpe mit selbst erzeugten Solarstrom zu

betreiben. Denn wenn die Sonnenstrahlung nicht reicht, um das Brauchwasser und

die Räume direkt mit Hilfe eines Sonnenkollektors aufzuheizen, reicht auch der

Solarstrom nicht für den Betrieb einer Wärmepumpe.

Pufferspeicher für die

Heizung, die vom (thermischen) Sonnenkollektor geladen werden, halte ich

generell für wenig sinnvoll; denn gerade im Winter erreicht der Kollektor selten

mehr als 25 oder 30 Grad und kann so keinen nennenswerten Beitrag für die

Heizungs-Anlage liefern. Im Sommer hingegen, wenn der Kollektor bei sonnigem

Wetter mehr Wärme-Energie liefert als für die Warmwasserbereitung benötigt

wird, braucht man auch keine Heizung.

Bei dieser Gelegenheit möchte

ich die Notwendigkeit hervorheben, eine Initiative ins Leben zu rufen, damit

Bebauungs-Pläne, Bauvorschriften,

Architekten-Richtlinien usw. so ausgestaltet werden, dass in allen Gebäuden die

Solar-Energie optimal genutzt werden kann (z.B. Dachneigung nach Süden, Fenster

vorrangig auf der Südseite usw.). –

Tipps für sparsamen und verschleißarmen

Heizungs-Betrieb:

Beim Bau unserer

Heizungsanlage im Jahr 1980, einer Wärmepumpe mit Flächenkollektor im Erdreich,

wurde ein Pufferspeicher installiert, angeblich zur Überbrückung der

Strom-Abschalt-Zeiten im Wärmepumpen-Tarif; den Pufferspeicher habe ich aber

schon nach wenigen Jahren stillgelegt, ganz einfach weil die Fußbodenheizung

viel mehr (und damit reichlich genug) Wärme speichert, und ein überflüssiger Pufferspeicher

gravierende Wärmeverluste mit sich bringt. Nachdem ich dann auch die Steuerung

durch einen simplen Eigenbau ergänzt habe, läuft unsere Anlage wesentlich

ausgeglichener und sparsamer.

Beim Bau unserer

Heizungsanlage im Jahr 1980, einer Wärmepumpe mit Flächenkollektor im Erdreich,

wurde ein Pufferspeicher installiert, angeblich zur Überbrückung der

Strom-Abschalt-Zeiten im Wärmepumpen-Tarif; den Pufferspeicher habe ich aber

schon nach wenigen Jahren stillgelegt, ganz einfach weil die Fußbodenheizung

viel mehr (und damit reichlich genug) Wärme speichert, und ein überflüssiger Pufferspeicher

gravierende Wärmeverluste mit sich bringt. Nachdem ich dann auch die Steuerung

durch einen simplen Eigenbau ergänzt habe, läuft unsere Anlage wesentlich

ausgeglichener und sparsamer.

Wesentliche Gesichtspunkte

der vereinfachten

Regelung sind:

1. Anforderung der Heizung

durch einen unabhängigen RaumThermostaten mit einer Schalt-Hysterese

von 0,2 Grad. (Die resultierende Raumtemperatur-Schwankung stört überhaupt

nicht!)

Das Ziel des zusätzlichen Thermostaten ist so

simpel wie logisch: Wenn

es in der Wohnung warm genug ist, soll die Heizung nicht laufen. Der

„unabhängige“ Thermostat entzieht also der Wärmepumpe einfach die

Betriebserlaubnis („Freigabe“), ebenso wie bei der „manuellen Abschaltung“

unter Punkt 3.

Es ist unglaublich, aber Tatsache: Auch neue

Heizungs-Steuerungen lassen (trotz zahlloser Parameter-Einstellmöglichkeiten)

diese naheliegende Regelung nicht zu, selbst bei

Einstellung des maximalen „Raumeinflusses“.

– Wichtig ist es, den Temperatur-Sensor des

Raumthermostaten dort anzubringen, wo er von punktuellen Ereignissen (wie

Luftzug oder Sonneneinstrahlung) nicht beeinflusst werden kann. Deshalb habe

ich ihn in den Hohlraum einer Trennwand im Wohnbereich gesetzt.

2. Nach jeder Abschaltung 2

Stunden Wartezeit,

bevor die Heizung wieder anspringt.

3. (optional:) Möglichkeit

der manuellen

Abschaltung/Unterbrechung, weil man als Mensch vorausschauen kann, das kann

keine Elektronik. Wenn es beispielsweise morgens etwas kühl in der Wohnung ist,

aber man absehen kann, dass die Sonne schon bald ins Wohnzimmer scheint, dann

braucht die Heizung nicht anzuspringen.

Die Maßnahmen 1 und 2 führen

zu einer äußerst ruhigen Taktung

der Wärmepumpe, d.h. die Heizung springt nur selten an, läuft dann aber länger

und effizienter. Dies kommt der Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit

der Heizungsanlage zu Gute und ist insbesondere für eine Wärmepumpe äußerst

sinnvoll, ebenso wie für ein BHKW.

Eine willkommene

Nebenerscheinung unserer Wärmepumpe ist die Möglichkeit der Kühlung im Sommer,

quasi eine integrierte Klima-Anlage. ABER: Wir machen nur von der passiven (!!) Kühlung Gebrauch, zu deren

Nutzung nur zwei sehr sparsame Umwälzpumpen zeitweise laufen müssen. Dabei wird

die Wärme aus dem Wohnraum über einen Wärmetauscher ins Erdreich gepumpt. Diese

Art der fast kostenlosen Kühlung ist vollkommen ausreichend und kann mit gutem

Gewissen genutzt werden, zumal die Erwärmung des Erdreichs dem Heizbetrieb im

Winter zugute kommt – zwar nur in geringem Ausmaß, aber immerhin nicht

nachteilig!

Eine ebenso eindeutige

Empfehlung kann ich für eine zentrale

Lüftungsanlage mit Wärme-Rückgewinnung geben (linkes Bild): Sie sorgt

selbständig für ununterbrochene Frischluft-Zufuhr in optimaler Menge und

vermeidet mit Hilfe eines Wärmetauschers die enormen Wärme-Verluste, die man

bei manuellem Lüften durch Öffnen der Fenster hinnehmen muss. Das ist sehr

komfortabel und Energie-sparend zugleich. Die für den

Betrieb notwendige elektrische Energie ist minimal im Vergleich zur Einsparung

der Heiz-Energie-Verluste

… Und so geht’s auch:

Ein Carport

kann mehr bieten als nur Wetterschutz (auch wenn man kein Elektroauto hat)!

(Bild-Quelle:

Kundenzeitschrift des Energieversorgers RWE)

Nahziele für die Sonnen-Energie-Nutzung:

-

Sonnenkollektoren zur Brauchwasser-Erwärmung und Photovoltaik zur

Stromerzeugung auf allen (geeigneten) Dächern;

- Bauvorschriften

an der Optimierung der Solarenergienutzung orientieren;

-

Solarzellen sollten als Universal-Dacheindeckung Normalität werden; auch

Auto-Dächer könnten die Solar-Energie nutzen.

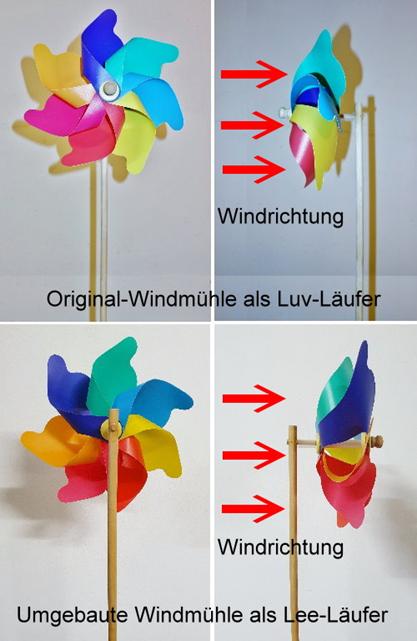

Windmühlen falsch herum?

Bei den meisten

Windkraft-Anlagen handelt es sich um Luv-Läufer, d.h. der Rotor ist - aus der Windrichtung betrachtet

- vor dem Mast

angeordnet. So sehen auch in aller Regel die kleinen Windmühlen aus, die man

als Kinder-Spielzeug kaufen kann. Stellt man diese so draußen auf, dass sich der

Stiel frei drehen lässt, damit die Windmühle immer optimal vom Wind angeblasen

wird, passiert genau das Gegenteil: Sie dreht sich immer "weg". - Am

besten läuft so eine Windmühle, wenn der Wind auf die offene Rotorseite trifft.

Da der Rotor aber vom Wind wie eine Fahne hinter den Mast gedrückt wird, kehrt

er dem Wind den Rücken; so wird der Rotor von der geschlossenen Seite

angeströmt und taumelt unkontrolliert hin und her. Deshalb habe ich bei der

links abgebildeten Windmühle den Rotor umgedreht und auf diese Weise einen Lee-Läufer (unten)

geschaffen, der vom Wind automatisch

optimal ausgerichtet wird, da er in der Fahnen-Position (also hinter dem

Mast) von der offenen Seite angeströmt wird. Ich frage mich, warum die Spielzeug-Windmühlen

nicht gleich richtig herum gebaut und angeboten werden!

Bei den meisten

Windkraft-Anlagen handelt es sich um Luv-Läufer, d.h. der Rotor ist - aus der Windrichtung betrachtet

- vor dem Mast

angeordnet. So sehen auch in aller Regel die kleinen Windmühlen aus, die man

als Kinder-Spielzeug kaufen kann. Stellt man diese so draußen auf, dass sich der

Stiel frei drehen lässt, damit die Windmühle immer optimal vom Wind angeblasen

wird, passiert genau das Gegenteil: Sie dreht sich immer "weg". - Am

besten läuft so eine Windmühle, wenn der Wind auf die offene Rotorseite trifft.

Da der Rotor aber vom Wind wie eine Fahne hinter den Mast gedrückt wird, kehrt

er dem Wind den Rücken; so wird der Rotor von der geschlossenen Seite

angeströmt und taumelt unkontrolliert hin und her. Deshalb habe ich bei der

links abgebildeten Windmühle den Rotor umgedreht und auf diese Weise einen Lee-Läufer (unten)

geschaffen, der vom Wind automatisch

optimal ausgerichtet wird, da er in der Fahnen-Position (also hinter dem

Mast) von der offenen Seite angeströmt wird. Ich frage mich, warum die Spielzeug-Windmühlen

nicht gleich richtig herum gebaut und angeboten werden!

Diese Problematik ist

natürlich auch beim Bau von Windkraft-Anlagen zu beachten. Damit die Luv-Läufer

immer optimal zum Wind stehen, werden die Rotoren von dem aktiven Windnachführungsmechanismus

immer vor den Mast gedreht. Versuche mit Lee-Läufern ohne Windnachführung

offenbarten Probleme mit Schwingungen und Taumel-Bewegungen. Störende

Turbulenzen und die damit verbundenen Geräusche und Energieverluste durch die

Passage der Rotorblätter am Mast dürften in beiden Fällen gleichermaßen

auftreten, egal ob der Mast vor oder hinter dem Rotor steht. Deshalb sollte man

meiner Meinung nach mal Lee-Läufer

mit

Windnachführung testen und weiter entwickeln, weil die Windnachführung

des Rotors in Fahnen-Position (also hinter dem Mast) sicher mit geringerem

Energie-Aufwand erfolgen kann, da dies die "natürliche" Position des

Rotors ist.

Rettung-der-Erde.de >>> zur Startseite <<<

Zwei-Liter-Auto - Generator-Elektrischer Antrieb

Geschenkte Energie: Energieversorgung

- CO2 Emission halbieren

Faszinierendes Wissen - endlich

kapiert: CO2-Haushalt - Energie - Radioaktivität - große Zahlen - Strom / Spannung

Ungeschminkte Wahrheit: Fehlentwicklungen / Umweltprobleme - Wege aus der Krise

Links / Favoriten

- Kontakt /

Impressum